|

Con

Ascarelli il Napoli dall'età del bronzo al Rinascimento

di Giuseppe Pacileo

Dal lontano passato del calcio

napoletano emerge una figura che ogni appassionato della

maglia azzurra deve considerare indimenticabile: Giorgio

Ascarelli. Egli non può essere altrimenti definito che

un mito. Infatti, sa di mito, quel nome, molto più che

non altri ancora più lontani nel tempo – i Potts, i

Salsi eccetera – per la dimensione e la compiutezza

realizzata a pro del calcio napoletano in periodi di

stupefacente brevità; per le intuizioni sue, come dire?

leonardesche; per quell’essere sorto e tramontato, come

dirigente ma pure in panni d’industriale, nell’arco di

un quinquennio (tramontato, tra l’altro, prematuramente

eppure già al vertice dell’intensa ed eccezionale

attività – e i primi paragoni che mi saltano in mente

arrivano da tutt’altro campo. Dico Mozart e dico

Schubert, come prima accennavo a Leonardo, senza il

pudore del “si licet parvis componere magna” perché

ciascuno nel suo campo – angusto oppur sconfinato che

sia – può essere piccino oppure immenso) Mitico, infine,

l’Ascarelli, per quella sorta d’aureola del martirio che

gli regalarono, sebbene postuma, l’anormalità idiota

delle leggi razziali e la normalità ignobile dell’umana

ingratitudine.

Quale il debito del calcio napoletano verso Ascarelli? Più

presto detto che fatto:

a) il rilancio regionale durante la gestione dell’Internaples

ultima versione ;

b) la fondazione della prima A.C. Napoli;

c) il lancio sulla ribalta nazionale della prima squadra

recante il nome della sua città, con un quinto posto,

dopo anni di mortificazioni (quinto posto che grazie

anche alla sua opera diventò terzo e poi quarto posto

dopo la sua morte ) ;

d) i primi due veri e moderni allenatori, Carcano &

Garbutt;

e) il ricorso, indispensabile, a calciatori

professionisti di fatto da affiancare alle pochissime

autentiche forze indigene (o quasi);

f) la concezione stessa del club calcistico in forma e

organizzazione d’Azienda, con tanto di bilancio e con

tanto di stadio proprio (il primo e l’ultimo che il

Napoli abbia posseduto).

Forse mi sono scordato di qualcosa, però ho la vaga

sensazione che di più non si potesse pretendere,

soprattutto in considerazione delle circostanze

ambientali ed epocali.

Fu come passare per magico tocco di bacchetta dall’età del

bronzo al Rinascimento. Con l’Achille Lauro prima

edizione si sarebbe ripiombati nel Medioevo, con quello

della seconda si sarebbe saltati al più dispotico dei

governi borbonici. Roberto Fiore avrebbe inaugurato

l’era moderna. Corrado Ferlaino, dopo un folle decennio

di tipo edoardiano tra miserie e fulgori, è approdato al

computer. Il personaggio magari antipatico a molti è

comunque il primo presidente col quale il Napoli è

arrivato allo scudetto e alla Coppa Uefa, e i fatti sono

fatti. Quattro,

insomma, le presidenze significative, quattro nomi da

incidere sulla pietra. Giorgio Ascarelli, però, fu la

stele di Rosetta (che non è una mia cugina, come qualche

lettore potrebbe supporre, bensì la cittaduzza egiziana

– in arabo Rascidt – ove le truppe napoleoniche

rinvennero nel 1799 una lastra di pietra recante la

“chiave” per interpretare i geroglifici).

Certo, il Nord vantava pure nel calcio i vantaggi d’una

partenza avvenuta molto prima e molto meglio; tuttavia,

fu altamente significativo che, nel ristretto gruppo più

o meno concorrente della Juve dai cinque scudetti, si

trovasse anche il Napoli, quello immatricolato e targato

da Ascarelli pur se guidarlo toccò a Willy Garbutt e

all’ing. Vincenzo Savarese; costui non indegno

successore, laddove nella pletora de’ predecessori –

dilettanti inetti e talvolta gonfi di boria – mi sento

di salvare il solo Emilio Reale.

Di cospicua famiglia ebrea, Giorgio Ascarelli nacque il 18 maggio

1894 al Pendino, quartiere popolare e centralissimo di

Napoli; era dunque “verace”. Rotondetto e di belle

fattezze, la fronte resa ancora più ampia da precoce

calvizie, era ricco di quattrini che amministrò con la

parsimonia dell’avaro intelligente – di quelli che, se

lo ritengono funzionale o gratificante, sono pronti a

spendere anche grosse somme – ed era ricco di quella

sensibile, “artistica” intelligenza che non di rado

esalta la sua razza fino a regalare all’Umanità un

Einstein, un Ojstrakh, un Kafka; piaccia oppur no

all’arianesimo degli Alfred Rosenberg e conseguenti

Adolfi carnefici.

Dunque, mecenate anche dell’arti e studioso di pittura; nel suo

stile schivo, a suo modo anche uomo di mondo. Fu tra i

fondatori del Circolo Canottieri Italia. Industriale del

tessuto, con un fatturato considerevole, la sua

Manifattura di Villadosia allungava propaggini fino in

Lombardia, a Busto Arsizio.

Volle che lo stadio da lui costruito al Rione Luzzatti prendesse il

nome di “Vesuvio”. Lo inaugurarono il 23 di febbraio

1930 ed egli non s’intruppò tra le “autorità”; preferì

mescolarsi alla folla e invano lo cercarono. Tra la

folla assistè al pareggio tra Napoli e Juve, soffrì ai

gol di Munerati e d’Orsi, esultò alla doppietta

riparatrice di Buscaglia. Diciassette (!) giorni e

sarebbe morto, all’alba, di peritonite perforante nella

sua residenza in Villa Bice, al civico 169 di Via

Posillipo. Evento così repentino, inatteso, che Napoli

mistica e insieme superstiziosa lo considerò come

“assunto in cielo”.

Il 13 di marzo, giorno dei funerali successivo alla scomparsa, la

folla sul percorso (Via Caracciolo, Piazza Vittoria, San

Ferdinando, Corso Umberto fino al cimitero ebraico) era

talmente fitta che “in più punti venne sospeso il

traffico” de’ vicoli, narrano le cronache dell’epoca. E

della domenica successiva registrano che a Milano, dove

gli azzurri pareggiarono due a due con i rossoneri

rimontando con Vojak un doppio svantaggio, al 5’

l’arbitro Ciamberlini fermò il giuoco. “Giocatori e

pubblico scattano in piedi e rimangono per un minuto in

silenzio rendendo omaggio alla memoria di Giorgio

Ascarelli”. Si consideri che la squadra, già in ritiro

al nord in quel di Arona, si era sobbarcata al faticoso

viaggio di andata e ritorno in ferrovia (seconda

classe!) per partecipare ai funerali e quindi ritornare

a Milano, arrivo alle 11 della domenica mattina.

Chissà perché dopo e non prima della partita, “ ai giuocatori

è stato comunicato un telegramma di ringraziamento della

signora Ascarelli, commossa dell’omaggio reso dai

giuocatori al compianto consorte ed un altro della

società esortante i giuocatori ad onorare

degnamente sul campo la memoria dell’indimenticabile ed

amato presidente”.

La prosa dell’epoca di già radeva al suolo la regola

dell’accento tonico: i giuocatori però non

avevano avuto bisogno di esortazioni per onorare sul

campo – col giuoco e non col gioco – l’amato

presidente. Quanto all’indimenticabilità, sarebbe

interessante che qualche Sindaco e qualche dirigente

dell’epoca spiegasse come mai nel dopoguerra lo stadio

del Vomero venne intitolato a una disonorevole

“liberazione” e perché tanti anni dopo si preferì per il

nuovo stadio di Fuorigrotta il nome di San Paolo. Non

risulta che l’Apostolo abbia mai accennato al giuoco del

calcio nelle sue “lettere” ai Corinzi o ad altri…

Ancora ancora era stato comprensibile, a metà degli Anni Trenta e

con l’aria che tirava, che il “Vesuvio” ribattezzato

“Ascarelli” dopo la morte del costruttore, diventasse

“Partenopeo”. Ma una volta “liberati”…

A proposito: chissà che con la sua “vista lunga” don Giorgio non

avesse intuito l’imminenza delle leggi razziali. Se

così fu, egli riuscì ad anticipare pure quelle, seppure

al prezzo più alto…

Giuseppe Pacileo

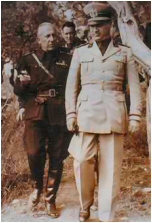

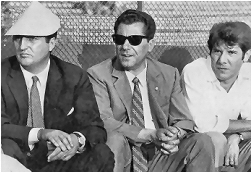

Nella foto, il Presidente Giorgio Ascarelli con

l'idolo azzurro degli Anni Trenta, Attila Sallustro

Il Comandante, un “presidente a mezzadria”

Fu il più classico

esempio, forse l’unico così…preistorico, di “presidente

a mezzadria”. Non nel senso letterale e sostanziale di

spartizione del raccolto a metà, tra il padrone della

terra e il contadino che la lavorava, ma nel senso di

affidamento temporaneo del proprio bene senza perdere il

diritto a comandare. Sua era la proprietà del Calcio

Napoli, sua la maggioranza del capitale, ma ad altri

veniva affidata la responsabilità della gestione della

Società. Parliamo di Achille Lauro, l’inossidabile,

intramontabile presidente del Napoli. Resse, infatti,

direttamente la presidenza del sodalizio azzurro, nella

prima fase del suo impegno, per cinque anni, dal 1936 al

1940, poi, col suo grande ritorno postbellico, restò

sulla massima poltrona della Società per altri tre anni,

dal 1952 al 1954, preferendo poi diventare “onorario”

dal 1954 al 1969. In pratica, quindi, don Achille gestì

in prima persona il Napoli solo per otto stagioni nei

trentatrè anni della sua “presenza” in azzurro. Ma

sempre, sia da presidente effettivo che da presidente

onorario (nominato onorario proprio perché possessore

della maggioranza delle azioni) Lauro fu sempre lui il

“grande capo”, l’uomo delle decisioni, il protagonista

del bello e del cattivo tempo, delle frequenti crisi e

dei successivi auspicati rilanci. In totale, quindi, 33

anni alla guida della Società azzurra, a volte sul

proscenio e più spesso dietro le quinte, quasi quanto le

stagioni totalizzate da Corrado Ferlaino, l’enigmatico

presidente – anche lui a fasi alterne ma più continuo

rispetto al Comandante – al quale nel 1969, a 82 anni

suonati, Lauro si decise finalmente a cedere in maniera

rocambolesca e definitiva la Società.

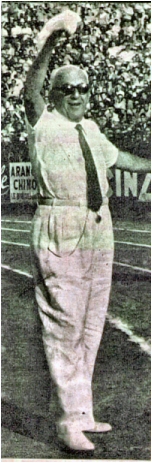

Achille Lauro, considerato uno dei “presidenti indimenticabili”, in

verità, non lasciò una traccia particolarmente

prestigiosa nella storia del Napoli, a livello di

risultati, ma – come abbiamo detto - operò nell’orbita

azzurra, per oltre trent’anni, con il suo classico

atteggiamento taumaturgico, con i suoi storici giri di

campo col fazzoletto sventolante verso la folla. Fu

criticato, osannato, invocato, nel bene e nel male, tra

apparizioni salva-crisi, studiate eclissi e presenze di

comodo, in una città che nella storia è stata sempre

poco propensa a grandi investimenti nel calcio e che ha

sempre stentato a trovare mecenati, o presunti tali.

(Nella foto, un giovane Achille Lauro)

DON

ACHILLE SUBITO SUL MARE -

L’operosa vita di Lauro si intrecciò quasi interamente,

fin dall’inizio, con la sua attività di armatore e con

quella di pseudo mecenate nel calcio. I suoi termini di

misura passarono - di continuo e con disinvoltura -

dalla “caratura” delle sue navi, in vertiginoso aumento,

alle “azioni” in suo possesso nel Calcio Napoli,

anch’esse lievitate, ma in modo anomalo, finche’ le une

e le altre ( molto funzionali e determinanti nella sua

intensa attività politica, nel periodo di maggior

prestigio) non finirono per abbandonarlo con il

sopraggiungere di una pesantissima crisi economica e

l’inevitabile avanzare degli anni.

Achille Lauro era nato a Piano di Sorrento il 16 Giugno 1887,

quinto di sei figli, tre maschi e tre femmine,

dell'armatore Gioacchino e di Laura Cafiero. Cominciò

presto a disertare la scuola, tanto che, all'età di

tredici anni, suo padre lo imbarco, come mozzo, sul

“Navigatore” . Il primo viaggio di Lauro fu cosi lungo e

terribile che, appena ritornato in Europa dall'America,

il giovane Achille telegrafò disperato al padre

supplicandolo di fargli riprendere gli studi interrotti. Ritornato a Piano di Sorrento, il mozzo ridiventò

studente nell'Istituto navale "Nino Bixio", per uscirne,

al termine di qualche anno, capitano di lungo corso.

Il Comandante, dopo aver ereditato dal padre Gioacchino

l’attività di armatore, arrivò all’età di trent’anni,

alla fine della Prima Guerra Mondiale, con una posizione

di secondo piano di “piccolo armatore”. Ma, una volta

acquisita l’esperienza necessaria per rivaleggiare anche

con spregiudicatezza, cominciò pian piano a prendere il

volo, tanto da arrivare a possedere, nel 1939, allo

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, una flotta di 57

navi, per oltre 300mila tonnellate, grazie anche alla

sua idea di farsi affiancare nei suoi affari, come

soci, da molti tra gli uomini che lavoravano con lui. A

condizione però che gli lasciassero pieni poteri e fosse

lui solo a comandare. Un “principio” che Lauro impose

anche in altre sue attività collaterali e fornirono

risultati tangibili quando guidò i vari partiti

politici, la società di calcio Napoli, ed il Comune di

Napoli, che amministrò per sei anni.

Sono passati alla storia i s uoi

metodi di procacciarsi i contratti di trasporto,

anticipando la concorrenza degli altri armatori,

lavorando persino la notte a caccia delle richieste via

etere, e addirittura senza possedere nemmeno tutte le

navi necessarie, ma con sotterfugi contrattuali. Il che

gli consentì di ampliare il suo giro di affari e di

praticare costi assolutamente concorrenziali, grazie

alla compartecipazione agli utili dei suoi “dipendenti”. uoi

metodi di procacciarsi i contratti di trasporto,

anticipando la concorrenza degli altri armatori,

lavorando persino la notte a caccia delle richieste via

etere, e addirittura senza possedere nemmeno tutte le

navi necessarie, ma con sotterfugi contrattuali. Il che

gli consentì di ampliare il suo giro di affari e di

praticare costi assolutamente concorrenziali, grazie

alla compartecipazione agli utili dei suoi “dipendenti”.

IL

FASCISMO LO VOLLE PRESIDENTE

- Fino al 1935 l'attività

armatoriale di Lauro si sviluppò senza legami

particolari con il regime fascista. Poi le sanzioni

internazionali della Società delle Nazioni paralizzarono completamente

la navigazione mercantile italiana. Le navi erano quasi

tutte adibite al trasporto di uomini e materiali bellico

verso la Quarta sponda, avendo Napoli come molo

d'imbarco preferito. Era il momento giusto per Lauro di

intrecciare rapporti più stretti con chi comandava a

Roma, facilitato in questa operazione dalla famiglia

Ciano che apparteneva anche lui al mondo degli armatori

navali. E così fu. Dopo di che, nel clima di espansione

territoriale del Fascismo verso la sponda africana, i

rapporti di don Achille con il regime diventarono

proficui. Non a caso, fu proprio il Fascismo - col quale

era in continuo contatti di affari - a ritenerlo utile

per la causa del Calcio Napoli e lo “istradò” nel 1935

verso la presidenza della società, bisognevole di aiuti

economici. E Lauro per compiacere il federale

partenopeo, in partenza per l’Africa, aderì al…

disinteressato invito, versando anche subito

trecentomila lire di tasca propria per contribuire a

ripianare i debiti della Società. Presidente del Napoli

dal 1936 al 1940 e poi (alla fine della Seconda Guerra

Mondiale), dal 1952 al 1954, Lauro preferì però in seguito

tenere le redini del sodalizio, ponendosi dietro le

quinte come presidente onorario, agendo dall'alto, nella

Società di calcio, attraverso persone di sua fiducia.

Egli fece la prima esperienza da dirigente del Napoli nel ruolo di

vicepresidente nel 1935, in un anno di transizione per

la squadra, che aveva cambiato allenatore, passando dal

grande Garbutt ad un nuovo straniero, l'ungherese

Csapkay, e nel mentre cominciava tristemente a declinare

la stella di Attila Sallustro.

La Società fu pervasa in quel momento da grandi velleità, con

un'impegnativa campagna acquisti, favorita dall'ingresso

come soci di facoltosi imprenditori. Il presidente,

l'ingegner Savarese, oscurato dal prestigio di Lauro,

venne indotto alle dimissioni e cominciò così, con la

nomina di Lauro alla presidenza del Napoli, il lungo

regno di don Achille: era il 1936. La situazione

economica della società non era brillante, ma Lauro,

uomo d'azione, poco incline a compromessi e mezze

misure, esordì come presidente con estrema decisione.

Angelo Mattea, il nuovo allenatore, accettò la lista di

proscrizione impostagli da Lauro. Vennero ceduti tutti i

giocatori che avevano piantato grane, alcuni anche di

valore. La classifica fu, però, modesta e Lauro continuò

nei tagli economici, cercando in economia rinforzi su

tutti i fronti. Anche il campionato successivo non fu

particolarmente brillante ed il Comandante, infuriato,

se la prese con l'allenatore che licenziò in tronco. La

squadra era deludente ed entrò in crisi il rapporto con

don Achille, il quale, amareggiato anche per le numerose

critiche alla sua conduzione definita dittatoriale,

lasciò la società nelle mani dell'ingegner Del Pozzo e

di Leonetti, mentre all'orizzonte incombeva minacciosa

la seconda guerra mondiale. Con l’infuriare dei

combattimenti e prima della sospensione del campionato

per motivi bellici, il Napoli mestamente nel 1941-42

subiva l'onta della prima retrocessione nella serie

cadetta. Ma alla sua guida non c’era più Lauro che aveva

ceduto il comando della Società al Grand' Ufficiale Luigi

Piscitelli. (Nella foto, Benito Mussolini in visita a

Lauro, nella tenuta di Sorrento)

DOPO CINQUE ANNI SI STANCO’ DEL CALCIO

- Lauro, in effetti, era intristito di guidare una

squadra deludente ed era anche stanco di sborsare

quattrini a vuoto. Lui sempre così sensibile al danaro.

C’è da considerare, comunque, che molti dei profitti

realizzati dalla Flotta in quel periodo gli erano stati

garantiti dal trasporto di soldati, armi e materiale

bellico tra l’Italia e l’Africa per conto del Fascismo,

(che, come abbiamo visto, lo aveva voluto presidente del

Napoli) anche se questa “collaborazione” provocò poi

all’arrivo degli Alleati a Napoli il suo arresto. Il

palazzo Lauro di Via Crispi fu requisito dagli americani

(che vi fissarono il loro Quartier Generale) e la sua

attività fu messa sotto sequestro, un’attività peraltro

ridotta ai minimi termini, a seguito dei danni patiti

dalla sua Flotta, durante gli incessanti bombardamenti

degli anglo-americani ai convogli italiani nel

Mediterraneo. La superiorità schiacciante del nemico,

dotato di radar, fece sì che alla fine delle ostilità si

salvassero solo poche navi, quelle tenute lontane dal

teatro delle operazioni. Le altre, erano state tutte inesorabilmente

colate a picco dai siluri avversari. Don Achille soffrì

molto per questa ecatombe. Nel 1942, grazie alla

presentazione di Ciano, era riuscito anche a farsi

ricevere dal Duce a Palazzo Venezia, al quale aveva

illustrato la situazione drammatica delle sue navi

affondate una dopo l'altra. Mussolini lo aveva

ringraziato offrendoglì come forma di risarcimento la

comproprietà al 50% di tutti i quotidiani napoletani

dell'epoca: "Il Mattino", " Corriere di Napoli", " Roma"

(l’altro pacchetto di azioni restò al Banco di Napoli).

Nel 1943, quando sbarcarono a Salerno le truppe americane, Lauro rimase a

Napoli, credendo che i suoi forti rapporti di amicizia e

di affari sulla “piazza” di Londra potessero funzionare

da parafulmine, ma purtroppo un suo vecchio

collaboratore inglese, un consulente di nome Williams,

lo aveva tradito denunciandolo come colluso col

fascismo. All a

fine, la Commissione assolse, però, Lauro da tutte le

accuse, restituendogli la libertà il 22 giugno 1945.

Vane le proteste del governo militare alleato, per bocca

dell'avvocato Gordon . Lauro era rimasto in carcere per

22 mesi, tra Poggioreale ed i campi di prigionia di

Aversa, Padula e Terni. a

fine, la Commissione assolse, però, Lauro da tutte le

accuse, restituendogli la libertà il 22 giugno 1945.

Vane le proteste del governo militare alleato, per bocca

dell'avvocato Gordon . Lauro era rimasto in carcere per

22 mesi, tra Poggioreale ed i campi di prigionia di

Aversa, Padula e Terni.

LA

RICOSTRUZIONE DOPO LA GUERRA

- Quando fu liberato, Lauro era un uomo

ormai verso la sessantina, privato della sua precedente

ricchezza, avviato ad una tranquilla vecchiaia. Aveva

chiuso col Fascismo e con la guerra, ma il suo carattere

geniale, infaticabile ebbe naturalmente il sopravvento.

Di calcio, però, nemmeno a parlarne. C’era tutto da

ricostruire, la sua flotta giaceva in fondo al mare e

bisognava farla risorgere per la terza volta. Sette navi

erano semiaffondate in vari porti italiani e occorreva

recuperarle. Fu deciso che per prima si sarebbe dovuta

tirare su la "Ravello" colata a picco a La Spezia, ma

Lauro dovette fare i conti con gli operai liguri,

“comunisti” sfegatati che conoscevano i suoi precedenti.

Ma li conquistò con il suo modo di fare, col suo fascino

di uomo di mare. E in due giorni la nave fu recuperata.

In seguito vennero riportate a galla tutte le altre navi affondate

nei porti italiani, alle quali si affiancarono due

piccole portaerei americane in disarmo, acquistate sul

mercato e trasformate in due magnifici transatlantici,

la "Sidney" e la "Surriento", che cominciarono a

percorrere la rotta per l'Australia. In pochi anni la

Flotta napoletana conterà quaranta unità per un totale

di seicentocinquantamila tonnellate di stazza, tutte

navi battenti bandiera italiana che davano lavoro ad

oltre diecimila famiglie di marinai ed impiegati, quasi

tutti napoletani. Un grande motivo di orgoglio. Lauro

riprese, così, con maggiore lena l’attività di armatore,

ottenendo cospicui risultati che gli consentirono

qualche anno dopo non solo di rimettere radici nel

Calcio Napoli, ma soprattutto di realizzare una

imponente ascesa imprenditoriale e di conquistare un

posto di rilievo nell’attività politica.

Grazie al suo intuito, accompagnato da una certa spregiudicatezza, il

Comandante aveva acquistato anche alcune navi Liberty

usate dagli americani per i loro trasporti durante la

guerra, le rimodernò, sfruttò l’alto costo dei noli

marittimi dovuti alle difficoltà di utilizzare strade e

ferrovie andate in rovina per la guerra, intuì che

l’emigrazione dall’Italia era destinata soprattutto

verso l’ Australia e riportò in pochi anni la Flotta

Lauro a ricoprire il ruolo di unica grande azienda

meridionale privata a dimensione mondiale. (Nella

foto, una pubblicità della Flotta Lauro)

QUANDO SCESE IN POLITICA

- Il rilancio della Flotta, naturalmente, non poteva realizzarsi senza

l’appoggio dei governanti di quegli anni, impegnati a

raccogliere consensi e uomini per combattere la minaccia

comunista. Fu così che Lauro nel 1947 scese in

politica. Cominciò inglobando, alla vigilia delle

elezioni del 1948, gli uomini che Guglielmo Giannini

aveva raccolto intorno al partito dell’Uomo Qualunque,

incanalando i loro voti verso lo schieramento

democristiano di De Gasperi che – grazie a Lauro –

riuscì a formare il suo primo governo senza i

social-comunisti. Poi, con i suoi milioni, don Achille tolse dai

debiti e comprò la sezione napoletana del Partito

Monarchico, un partito che a Napoli vantava una

tradizione e aveva ancora molte simpatie, cominciando a

percorrere una strada politica in maniera più autonoma a

redditizia, spesso anche in contrasto con la

D.C.

Arrivò così il momento magico. In tutte le sue attività, ogni

decisione era presa soltanto da lui, socio di

maggioranza, al quale spettavano di diritto la

rappresentanza legale e la firma di approvazione di

qualsiasi atto. Così nella Flotta, così nel Calcio

Napoli, così in politica. All'inizio degli anni

Cinquanta la sua potenza economica e finanziaria era

eccezionale, possedeva la più grossa Flotta privata

d'Europa ed il suo giro d'affari sfiorava, secondo

accreditate fonti, i trecento miliardi l'anno, in

coincidenza con la guerra di Corea e la crisi del

petrolio prodotta dall'esplosiva situazione in

Medioriente.

Nel dopoguerra fu necessario, del resto, per gli armatori entrare

nel gioco della politica al fine di poter fronteggiare

la crisi dei noli. La prima lotta fu l'accaparramento

delle navi Liberty abbandonate dagli americani, e Lauro,

come abbiamo visto, fu tra i primi ad approfittarne.

Quindi le lobby si mossero per l'elaborazione di tutta

una serie di leggi a favore della navigazione, dagli

sgravi fiscali agli incentivi per rotte particolari, dai

contributi a fondo perduto alle esenzioni doganali.

Anche Lauro entrò, quindi, nel giro politico per trarne

tutti i vantaggi possibili.

Ma stavolta non restò ai margini, come aveva fatto con il

Fascismo negli Anni Trenta. Forte della sua posizione,

nel 1952, il Comandante riuscì a insediarsi con un largo

plebiscito al Comune di Napoli, confidando anche dei

sentimenti politici del popolo napoletano allora,

come sempre in passato, sensibile alle promesse e ai capi-popolo.

Alla testa di un gruppo eterogeneo composto di

nostalgici monarchici, di post-fascisti, di un

sottoproletariato napoletano affamato di “poltrone”, il

Comandante conquistò facilmente adesioni, in cambio di

voti, mentre trovò sostegni nei palazzinari che poi

ebbero vita facile nel saccheggio urbanistico della

città.

I risultati alle comunali del 1952 furono

un trionfo per Lauro: 117.000 preferenze. Nello stesso

tempo la coalizione di destra, con 208.000 voti,

conquistò 53 seggi, contro i 15 della Dc ed i 12 della

sinistra. Il 7 luglio con 50 voti, su 73 consiglieri

presenti in aula, Lauro venne eletto così sindaco di

Napoli e tenne – è il caso di dire - il suo “discorso

della Corona”. I napoletani spiegavano così il loro

voto: “Il Comandante è già molto ricco, non ha bisogno

di rubare! ", ma a speculare sulla situazione ci

pensarono altri, la grande e disinvolta “corte” laurina, facendo

danni e riempiendosi le tasche, Da sottolineare che don

Achille pretese e mise al servizio della sua attività

politica, esercitata attraverso varie sigle e

schieramenti,

anche

la squadra azzurra di calcio, con lunghi e scomodi

viaggi, partite amichevoli a scopo elettorale,

provocando anche reazioni di fastidio da parte di alcuni

atleti. Ma tant’è. Il Comandante-presidente si

considerava padrone del vapore fino in fondo e ne

approfittò, con la sua solita arroganza, come capo

onnipotente, sprezzante anche dei “voleri” del Palazzo

romano, lui il più applaudito portavoce delle

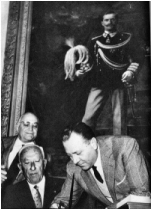

rivendicazioni del Sud. (Nella foto, in alto,

Achille Lauro e Alfredo Covelli,

due monarchici di spicco del dopoguerra, ripresi mentre firmano un

documento all'ombra del re...) anche

la squadra azzurra di calcio, con lunghi e scomodi

viaggi, partite amichevoli a scopo elettorale,

provocando anche reazioni di fastidio da parte di alcuni

atleti. Ma tant’è. Il Comandante-presidente si

considerava padrone del vapore fino in fondo e ne

approfittò, con la sua solita arroganza, come capo

onnipotente, sprezzante anche dei “voleri” del Palazzo

romano, lui il più applaudito portavoce delle

rivendicazioni del Sud. (Nella foto, in alto,

Achille Lauro e Alfredo Covelli,

due monarchici di spicco del dopoguerra, ripresi mentre firmano un

documento all'ombra del re...)

DOPO IL SUCCESSO ELETTORALE,

IL TONFO - La disinvoltura

amministrativa con cui Lauro, come nelle altre sue

attività, il calcio e la Flotta, trattava la cosa

pubblica, facilitarono, però, lo scioglimento della

Giunta comunale laurina per irregolarità amministrative.

Evidentemente le forze politiche nazionali che erano al

potere non avevano gradito molto la sua riconquista del

Comune nelle elezioni del 1956. Anche allora fu un successo senza

precedenti: 276.000 preferenze al capolista Lauro, i

monarchici ottennero la maggioranza assoluta con il

51,7% dei voti e 44 seggi, mentre la Democrazia

Cristiana finiva umiliata con il 16%, superata anche dai

comunisti, col 19%. Nel 1958 con lo scioglimento del

Consiglio Comunale ( sotto l’offensiva della D.C. furono

riscontrate gravi, diffuse, sistematiche irregolarità e

deficienze) e la sconfitta del suo partito nelle

elezioni, prese il via la parabola politica discendente

dell’ultra settantenne Comandante. E dire che proprio in

quegli ultimi tempi il Comandante aveva cercato con

gigantesche e spettacolari battaglie elettorali, di

conquistare tutto il Sud, sbarcando con i suoi mezzi in

Sardegna e in Sicilia. Invece degli strombazzati due

milioni di voti nelle elezioni del ’58 ne arrivarono a

mala pena 700 mila. Per Lauro un ciclo storico

irripetibile si era chiuso. Gli restò per alcuni anni il

Calcio Napoli. E continuò a battersi come un leone. La

vicenda terrena dell’ultimo Re di Napoli o l’ultimo Borbone, come amava definirlo Antonio Ghirelli, si

chiuderà il 15 novembre dell’82, a novantacinque anni,

oberato di debiti, col fallimento in vista e con una grande

amarezza, dopo aver assistito al crollo di tutto ciò che

col suo lavoro e la sua abilità aveva costruito. Due

anni prima, il giorno dei morti, dopo 120 anni di

storia, si era spento anche il " Roma", il suo

quotidiano (che per fortuna dopo dieci anni avrà

nuova vita). Il crack era completo, in tutti i campi.

Intorno a lui non aveva trovato molti uomini all’altezza

del compito (specialmente nel periodo di maggiore

splendore), ma fu circondato da tanti cortigiani avidi,

pronti all’ossequio, ad arricchirsi ed a tradire.

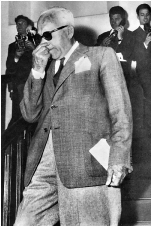

(Nella foto, in alto a destra, il Comandante sente puzza di bruciato

intorno a se e allenta l'impegno politico)

LO

CHIAMAVANO "IL PRIAPO DI SORRENTO"

- Prima di tornare a trattare la seconda fase di Lauro

come presidente del Calcio Napoli (quella del

dopoguerra), occorre per completezza d’informazione fare

un cenno anche all’attività amatoria dell’esuberante

Comandante, un'attività molto chiacchierata. Tra realtà,

rivelazioni, leggende metropolitane, aneddoti, cronache

amene, la storia di quell’affascinante “marinaio” di

lungo corso fu infarcita da avventure, passioni,

pizzicotti in ascensori, avances esplicite alle

collaboratrici al Comune e alla Flotta e

successivamente, in età veneranda, viaggi rivitalizzanti

in Svizzera, cure Voronoff personalizzate, “piscioni”

vantati e mostrati, ed anche un paio di figli naturali

(uno fu costretto poi a riconoscere). Il tutto alle

spalle della mite e paziente donn’Angelina. Fino a

giungere al travolgente amore senile per Eliana Merolla,

in arte Kim Capri, bella e giovane attricetta figlia di

un negoziante di Via Toledo. Lauro allestì anche un film

per la giovane, tutto a sue spese, ma sulla celluloide

il risulta to

fu disastroso. La bionda Eliana divenne poi sua moglie

nel 1970, quando don Achille, ormai vedovo, aveva 83

anni. L'aveva conosciuta a 69 anni e lei appena 16. Non

ebbe figli dalla giovane moglie. Adottarono dopo poco la

piccola Tania, una bella bimba vietnamita. Comunque,

Lauro fu un impenitente Don Giovanni, novello Priapo in

gioventù, ma dalla virilità straripante, fino

all’ultimo. Se fosse vissuto ai giorni nostri sarebbe

stato certamente tra i più accaniti e fedeli consumatori

di Viagra. (Nella foto, a sinistra, del 1972, il

Comandante Lauro ripreso con la giovane moglie Eliana e

con la figlia adottiva Tania, vietnamita). to

fu disastroso. La bionda Eliana divenne poi sua moglie

nel 1970, quando don Achille, ormai vedovo, aveva 83

anni. L'aveva conosciuta a 69 anni e lei appena 16. Non

ebbe figli dalla giovane moglie. Adottarono dopo poco la

piccola Tania, una bella bimba vietnamita. Comunque,

Lauro fu un impenitente Don Giovanni, novello Priapo in

gioventù, ma dalla virilità straripante, fino

all’ultimo. Se fosse vissuto ai giorni nostri sarebbe

stato certamente tra i più accaniti e fedeli consumatori

di Viagra. (Nella foto, a sinistra, del 1972, il

Comandante Lauro ripreso con la giovane moglie Eliana e

con la figlia adottiva Tania, vietnamita).

IL

PRESIDENTE DEGLI ANNI 50

- Ma, con un grande passo indietro, lasciamo gli amori

e la politica di Lauro e torniamo al Calcio Napoli, l’altro suo

grande amore. Fu il secondo ciclo azzurro del

Comandante. Nei primi

anni del dopoguerra, Lauro tutto impegnato nella

ricostruzione della sua Flotta, si era tenuto lontano dal

football. Quando, però, nel Calcio Napoli la situazione

sembrò avviarsi allo sbando con la morte improvvisa per

infarto del presidente Egidio Musollino, Lauro non

seppe resistere a lungo a quanti lo pregavano di tornare

alla guida della società azzurra. Don Achille mise mano

al portafoglio e acquistò numerosi giocatori. Con il

nuovo presidente subentrò tra i tifosi l'euforia per lo

squadrone, ed il Comandante decise di coniugare il

calcio con la politica che nel frattempo lo stava

conquista ndo.

Non gli poteva sfuggire, del resto, l'importanza strategica di

identificarsi con una squadra amata da centinaia di

migliaia di persone. Alla vigilia delle elezioni del

1952, assecondò, quindi, questi entusiasmi, accettando

uno slogan efficacissimo coniato dai suoi fedelissimi:

"Per un grande Napoli, per una grande Napoli, vota

Achille Lauro numero uno di Stella e Corona". I

risultati furono gratificanti, Lauro stracciò tutti con

una valanga di voti, divenne sindaco e non deluse i suo

tifosi. Fu di parola, realizzando l’ingaggio storico di Hasse Jeppson, per la vertiginosa cifra di 105 milioni.

Acquisto al quale si aggiunse, successivamente, quello

altrettanto prestigioso di Vinicio. ndo.

Non gli poteva sfuggire, del resto, l'importanza strategica di

identificarsi con una squadra amata da centinaia di

migliaia di persone. Alla vigilia delle elezioni del

1952, assecondò, quindi, questi entusiasmi, accettando

uno slogan efficacissimo coniato dai suoi fedelissimi:

"Per un grande Napoli, per una grande Napoli, vota

Achille Lauro numero uno di Stella e Corona". I

risultati furono gratificanti, Lauro stracciò tutti con

una valanga di voti, divenne sindaco e non deluse i suo

tifosi. Fu di parola, realizzando l’ingaggio storico di Hasse Jeppson, per la vertiginosa cifra di 105 milioni.

Acquisto al quale si aggiunse, successivamente, quello

altrettanto prestigioso di Vinicio.

Purtroppo la coesistenza di Luis con Jeppson, che avrebbe dovuto

regalare al Napoli traguardi più ambiziosi, si rivelò

difficile. Erano due giocatori eccezionali, ma di

temperamento e di scuola molto diversi: freddo e

calcolatore lo svedese, esuberante il brasiliano. Non

mancarono screzi, che videro protagonista anche

Monzeglio, un allenatore abilissimo, ma che col tempo

aveva perso autorità. La disciplina ne soffriva ed il

rapporto col Comandante, presidente onorario, ma sempre

“il capo” grazie alla sua disponibilità economica, andò

scemando. Lauro in cuor suo avrebbe preferito Amadei

come allenatore ed alla prima occasione propizia

licenziò in tronco Monzeglio, promuovendo il frascatano

sulla panchina. Questi, a differenza del suo

predecessore, penderà dalle labbra del Comandante, che

era consultato quotidianamente alle prime luci dell'alba

nella sua villa di via Crispi, durante la sua ginnastica

e colazione mattutina, quasi in costume adamitico,

ascoltando, ben disposto a tutti i voleri del capo.

Amadei otterrà anche un quarto posto, ma Lauro si

aspettava di più e gli consegnò il benservito, assumendo

Frossi, il quale portò a Napoli, oltre ad una disciplina

ferrea, il suo ben noto catenaccio. Ma la fortuna non

gli fu alleata e don Achille superstizioso, lo esonerò,

convinto, che la colpa fosse …anche delle lenti nere

che il mister portava giorno e notte. Nonostante i cambi

continui di allenatori ed un parco giocatori tutto

sommato dignitoso, il Napoli conobbe però di nuovo

l'onta della retrocessione. E in B fini due volte nel

giro di tre anni, nel 1961 e nel 1963. Gli scarsi

risultati della squadra lasciarono il segno sul

Comandante. Poi arrivò il giorno nerissimo per il Napoli

ed il suo presidente onorario, con la prima clamorosa

invasione di campo nell’ancora nuovo San Paolo,

nell’aprile del 1963, gara col Modena, lo stadio nelle

mani dei vandali invasori, porte distrutte, danni

ingenti. Un episodio vergognoso.

II calo d'immagine di don Achille stava lasciando segni

visibilissimi, anche con una perdita di voti oltre

misura. La sua lista, abituata a maggioranze assolute

schiaccianti, raggiunse un misero 11%. La situazione

societaria era divenuta, intanto, estremamente caotica

e Lauro, amareggiato, fece capire chiaramente che si era

stancato di continuare a sopportare da solo il peso

della società. Occorre ricordare che in tutti questi

anni come presidente del sodalizio figurava, del resto,

Alfonso Cuomo, un industriale conserviero, molto mite e

signorile, ma Cuomo per dieci stagioni fu semplicemente

un prestanome, perché tutte le decisioni venivano

ovviamente prese dal Comandante. Persino l’incasso delle

partite era prelevato da un addetto della Flotta, il dr.

Manfellotto, e trasferito in Via Marina, nel Palazzo

Lauro. Dalla barca che stava affondando don Achille,

stavolta scappò e si mise da parte. La situazione della

società era disperata. Persino il Prefetto venne

interessato dal governo a cercare una soluzione.

(Nella foto, Lauro in un suo caratteristico

atteggiamento negli anni dei successi : saluta la folla

del Vomero sventolando il fazzoletto)

LE

PARENTESI DI FIORE

E GIOACCHINO- Per fortuna,

si trovò il modo di creare una diversa struttura

proprietaria al sodalizio azzurro. Nacque così a Napoli la prima Società per

Azioni nel mondo del calcio, largamente in anticipo

sulle norme federali, con un capitale nominale di 120

milioni così suddiviso: 40% a Lauro, 22% a Corcione,

costruttore edile e 34% a Roberto Fiore, che divenne

anche presidente del Napoli. Seguì un periodo fecondo

per la società azzurra, con l’arrivo di due grandi

giocatori, Altafini e di Sivori, quest’ultimo grazie

all’interessamento diretto di Lauro che convinse Agnelli

a cedere l’asso argentino ( in rotta con l’allenatore

Heriberto) in cambio di un contratto per la fornitura

dei motori di due transatlantici gemelli in quel momento

in costruzione. I due campioni riavvicinarono e fecero

impazzire la folla. Subito un terzo posto, poi l'anno

successivo un quinto posto. Fu davvero un bel Napoli.

Mentre la squadra finalmente raccoglieva lusinghieri successi sul

campo, la società soffriva di rivalità e lotte interne.

Il presidente Fiore, messo in minoranza dal gruppo

laurino ( geloso dei risultati del nuovo presidente?)

nel dicembre del 1967 veniva costretto a rassegnare le

dimissioni, lasciando il suo posto a Gioacchino, il

figlio terribile e incontrollabile che don Achille volle

presidente. Egli condurrà una gestione

paternalistica della società, sotto l'ala protettrice

del padre-padrone, con il portafoglio sempre pronto ad

aprirsi anche di fronte ad affari discutibili. Unico

grande colpo: l’acquisto di Zoff. Poi un mare di guai.

Don Achille fu persino costretto ad interdirlo. Un male

incurabile stroncò Gioacchino, ancora giovane. Il Comandante fu

assente ai funerali del figlio . " Sapete - disse

- i funerali mi fanno impressione" (Nella foto,

Gioacchino Lauro con il dirigente azzurro Antonio Corcione)

FERLAINO

GLI STRAPPO’ LA SCENA

- Dopo un breve interregno di Antonio Corcione, si stava

preparando a comparire sulla scena del Napoli la figura di un

giovane ingegnere, costruttore edile, amante delle auto

velocissime: Corrado Ferlaino. Il suo impero in azzurro

durerà 33 anni e finalmente porterà lo scudetto, ben due

volte, all'ombra del Vesuvio.

Ferlaino seppe conquistarsi la presidenza con abilità, sfruttando

un Consiglio dove due fazioni, una favorevole a Lauro e

l'altra contraria, si contendevano la presidenza. Il

rappresentante del Comandante, l'avvocato Diamante, gli

diede fiducia, perché a don Achille

era

piaciuto quel giovane così deciso, ma che evidentemente

non gli faceva ombra. L'apparentemente docile Ferlaino, invece, riuscì a

procurarsi anche il pacchetto azionario di Corcione e

infine pure quello di Fiore. Rocambolesco l'acquisto della

quota in possesso della vedova Corcione, abitante ad un

settimo piano di Via Manzoni. Mentre Fiore saliva

lentamente in ascensore, l'ingegnere, più giovane e

scattante, percorrendo di corsa le scale, arrivò per

primo dalla vedova Corcione e concluse l'affare. era

piaciuto quel giovane così deciso, ma che evidentemente

non gli faceva ombra. L'apparentemente docile Ferlaino, invece, riuscì a

procurarsi anche il pacchetto azionario di Corcione e

infine pure quello di Fiore. Rocambolesco l'acquisto della

quota in possesso della vedova Corcione, abitante ad un

settimo piano di Via Manzoni. Mentre Fiore saliva

lentamente in ascensore, l'ingegnere, più giovane e

scattante, percorrendo di corsa le scale, arrivò per

primo dalla vedova Corcione e concluse l'affare.

Achille Lauro non avrà più, da quel momento, una posizione di

rilievo nella società, rimarrà presidente a vita, ma il

destino del Napoli finì saldamente nelle mani di

Ferlaino, il quale, tra i tanti meriti e diversi errori,

porterà in azzurro Diego Armando Maradona, e con lui

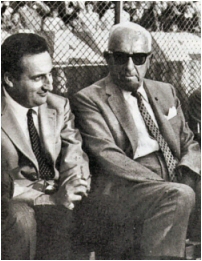

due scudetti ed una Coppa Uefa. (Nella foto, Lauro

presenta il suo successore, un posato Corrado Ferlaino)

Roberto

Fiore, il “presidente tecnico”

Roberto

Fiore , il vulcanico “presidente tecnico” del Napoli

Anni Sessanta, nacque col destino di presidente. Dotato

di gran fiuto organizzativo, e di una buona dose di

competenza calcistica, ebbe sempre di mira una

presidenza qualunque, nel Napoli, nell’Ischia, nella

Juve Stabia, nel calcio, nella pallanuoto (col Posillipo

scudettato), mordendo il freno quando – prima nel

Napoli, poi nella Lazio - dovette accontentarsi di

semplici ruoli dirigenziali. Divenne il presidente del

grande rilancio azzurro, dall’intuito imbattibile, non

solo sul piano tecnico, ma anche sul fronte manageriale.

Fu una presidenza breve, la sua, dal 1964 al 1966, ma

ricca di risultati. Bisogna risalire a Giorgio Ascarelli,

negli Anni Trenta, per ritrovare una simile svolta

radicale e rapida nel Napoli. In solo tre stagioni

Roberto Fiore ottenne prima l’immediata promozione dalla

Serie B, poi un luminoso terzo posto in Serie A insieme

con la vittoria nella Coppa delle Alpi, infine un quarto

posto in A, sempre con il fido Pesaola in panchina (che

era stato accantonato da Lauro). Finchè non fu

costretto, durante quest’ultimo campionato, per le

invidie del Comandante (che era rimasto padrone della

cassaforte) a lasciare il posto al figlio, “principe

ereditario” Gioacchino Lauro. Mai in passato gli azzurri

, terzi in classifica, si erano trovati così vicino allo

scudetto, e Fiore ebbe il grande merito di far uscire il

Napoli del periodo di oscurantismo in cui l’aveva fatto

piombare Achille Lauro, dando anche vita, durante la sua

presidenza, alla Società Sportiva Calcio Napoli, il

primo progetto di società per azioni in Italia, secondo

lo schema voluto dalla Federcalcio.

Fiore era nato a Bellavista il 2 ottobre del 1924, ed

ebbe la prima esperienza di presidente con il Vasto, una

squadretta del quartiere dove la famiglia si era

trasferita ed il papà aveva un bar molto accorsato che

rivaleggiava con quello di “Pippone” in Via Santa

Brigida, come covo del tifo azzurro. Suo padre Francesco

era anche un validissimo poeta che scriveva canzoni in

coppia con il maestro Lama, indimenticato autore di

“Reginella”. A vent’anni compose con Gambardella (

autore de ‘O marinariello”) “’A cchiù bella d’e’

figliole”. La sua più nota canzone fu “Bellavista” del

1939. Musicarono i suoi versi anche Valente jr. Nardella,

Cioffi, Falvo, Tagliaferri, Bonavolontà e Vian. Suo

fratello Renato era figlio d’arte. Aveva composto

“Suonno a Marechiaro”, interpretata da Sergio Bruni e

Mario Abbate e “Ma pecchè” cantata da Iva Zanicchi, “

Ammore celeste” e “Senza ‘e te”, mentre il nipote Angelo

aveva cantato e composto per Sergio Bruni. Con questi

illustri precedenti, invece di comporre anche lui versi

o musicare canzoni, Roberto Fiore preferì agire da

“organizzatore” in campo calcistico , fino a giungere

nel 1964 alla poltrona di Achille Lauro nel Napoli.

(Nella foto, Roberto Fiore al Vomero con Lauro)

GIGINO

SCUOTTO GLI APRI’ LE PORTE

- Nel 1963, dopo la quarta retrocessione in serie B

della storia del club azzurro, Lauro presidente onorario

(Alfonso Cuomo figurava come presidente effettivo) aveva

deciso di passare la mano, ma pretendeva oltre 400

milioni a saldo per personali contribuzioni non

documentate, perché mai nessun rendiconto era stato

stilato in società. Il deficit della società ammontava

addirittura a settecento milioni. Vani i tentativi di

chiudere un accordo sulla vicenda. Respinte varie

proposte giudicate insufficienti, il Comandante accettò

la nomina di Scuotto, scelto dalla Federcalcio e dalla

Lega come commissario straordinario, e ribattezzato

“reggente povero”. Fu a quel punto che Scuotto chiese la

collaborazione al suo fianco di un giovane dirigente,

Roberto Fiore, traghettando il Napoli verso un anonimo

ottavo posto in B.

NEL

PRIMO ANNO SUBITO PROMOZIONE IN A

– Nella stagione 1964-65

si avvertì subito la necessità di costituire la nuova

società, fino ad allora retta da Scuotto. Questi pilotò

verso la presidenza Giovanni Proto, consigliere comunale

per il partito monarchico. L’intesa con Lauro, dello

stesso partito, sembrava possibile. Ma al momento della

firma, nella sede della Federcalcio a Roma, il

Comandante non volle saperne di lasciare definitivamente

la scena ma intendeva solo trovare nuovi collaboratori e

finanziatori. Un altro, insomma, come l’ex presidente

Alfonso Cuomo, disposto ad avallare cambiali. Proto,

sdegnato dal tradimento di Lauro, strappò la tessera del

partito (rimase nel Consiglio Comunale come

indipendente) e spostò i suoi interessi verso il Cirio,

trasformandolo in Internapoli in Serie D, e scoprendo

Chinaglia e Wilson. Successivamente, a fatica, venne

varata la S.S.C Napoli che si accollava oneri e debiti

della vecchia A.C. Napoli di Ascarelli che era in

liquidazione. Fiore fu eletto presidente con Lauro che

tornò alla presidenza onoraria. Nella costituzione della

Società il capitale sociale di 120 milioni fu

sottoscritto subito da Achille Lauro (defalcando i suoi

40 milioni dai 480 del suo credito consolidato, vantato

e mai dimostrato), e da Gigino Scuotto con 17 milioni.

Il neo presidente Fiore, nel momento del suo

insediamento, trovò che restavano da pagare debiti per

423 milioni. A questo punto comparve un nuovo socio:

Gioacchino Lauro (primogenito del Comandante); ma

mancavano ancora 40 milioni dal Gruppo Fiore e 40

milioni da Corcione-Tardugno. La situazione non era,

quindi, affatto tranquilla. Comunque, nel primo anno da

presidente, Fiore in tandem con Pesaola centrò subito il

ritorno nella massima divisione, ricreando a Napoli un

clima di entusiasmo che mancava da tempo. Pesaola

promise, sin dai giorni del ritiro, il ritorno in Serie

A. La stagione degli azzurri fu quasi una marcia

trionfale. Alla fine arrivò il secondo posto ad un punto

dal Brescia. "Nell'ultima di campionato" racconta Bruno

Pesaola "a Parma ci giocammo la serie A e fu come se

fossimo stati al San Paolo. La città emiliana era stata

invasa da napoletani. C'erano diecimila tifosi azzurri ,

ed almeno altri mille erano rimasti fuori dallo stadio

perché non erano riusciti ad entrare". Erano le 18.10

quando De Marchi fischiò il 3-1 del ritorno del Napoli

in A, ed era la sua quarta risalita nei suoi cinquant'anni

di storia. L'entusiasmo divenne dilagante. Sia a Parma

(per Fiore fu necessaria un’iniezione di coramina) che

in città. Fu festa grande, con la Galleria Umberto I

gremita per la radiocronaca. Finì con un anticipo di

Piedigrotta. Questi i protagonisti, tutti primattori,

senza l'idolo assoluto (come lo erano stati Jeppson o

Vinicio in passato ): Bandoni, Adorni, Gatti, Mistone,

Ronzon, Panzanato, Emoli, Girardo, Zurlini, Canè,

Montefusco, Fanello, Juliano, Spanio, Tacchi, Bean,

Corelli, Bolzoni, Fraschini. Fu un bell’anno il 1965,

arricchito da altri trionfi napoletani: la Partenope

Rugby divenne Campione d'Italia e la Partenope Basket fu

promossa in A. ( Nella foto, Pesaola fu

allenatore azzurro in tutte le tre stagioni di

Fiore) NEL

PRIMO ANNO SUBITO PROMOZIONE IN A

– Nella stagione 1964-65

si avvertì subito la necessità di costituire la nuova

società, fino ad allora retta da Scuotto. Questi pilotò

verso la presidenza Giovanni Proto, consigliere comunale

per il partito monarchico. L’intesa con Lauro, dello

stesso partito, sembrava possibile. Ma al momento della

firma, nella sede della Federcalcio a Roma, il

Comandante non volle saperne di lasciare definitivamente

la scena ma intendeva solo trovare nuovi collaboratori e

finanziatori. Un altro, insomma, come l’ex presidente

Alfonso Cuomo, disposto ad avallare cambiali. Proto,

sdegnato dal tradimento di Lauro, strappò la tessera del

partito (rimase nel Consiglio Comunale come

indipendente) e spostò i suoi interessi verso il Cirio,

trasformandolo in Internapoli in Serie D, e scoprendo

Chinaglia e Wilson. Successivamente, a fatica, venne

varata la S.S.C Napoli che si accollava oneri e debiti

della vecchia A.C. Napoli di Ascarelli che era in

liquidazione. Fiore fu eletto presidente con Lauro che

tornò alla presidenza onoraria. Nella costituzione della

Società il capitale sociale di 120 milioni fu

sottoscritto subito da Achille Lauro (defalcando i suoi

40 milioni dai 480 del suo credito consolidato, vantato

e mai dimostrato), e da Gigino Scuotto con 17 milioni.

Il neo presidente Fiore, nel momento del suo

insediamento, trovò che restavano da pagare debiti per

423 milioni. A questo punto comparve un nuovo socio:

Gioacchino Lauro (primogenito del Comandante); ma

mancavano ancora 40 milioni dal Gruppo Fiore e 40

milioni da Corcione-Tardugno. La situazione non era,

quindi, affatto tranquilla. Comunque, nel primo anno da

presidente, Fiore in tandem con Pesaola centrò subito il

ritorno nella massima divisione, ricreando a Napoli un

clima di entusiasmo che mancava da tempo. Pesaola

promise, sin dai giorni del ritiro, il ritorno in Serie

A. La stagione degli azzurri fu quasi una marcia

trionfale. Alla fine arrivò il secondo posto ad un punto

dal Brescia. "Nell'ultima di campionato" racconta Bruno

Pesaola "a Parma ci giocammo la serie A e fu come se

fossimo stati al San Paolo. La città emiliana era stata

invasa da napoletani. C'erano diecimila tifosi azzurri ,

ed almeno altri mille erano rimasti fuori dallo stadio

perché non erano riusciti ad entrare". Erano le 18.10

quando De Marchi fischiò il 3-1 del ritorno del Napoli

in A, ed era la sua quarta risalita nei suoi cinquant'anni

di storia. L'entusiasmo divenne dilagante. Sia a Parma

(per Fiore fu necessaria un’iniezione di coramina) che

in città. Fu festa grande, con la Galleria Umberto I

gremita per la radiocronaca. Finì con un anticipo di

Piedigrotta. Questi i protagonisti, tutti primattori,

senza l'idolo assoluto (come lo erano stati Jeppson o

Vinicio in passato ): Bandoni, Adorni, Gatti, Mistone,

Ronzon, Panzanato, Emoli, Girardo, Zurlini, Canè,

Montefusco, Fanello, Juliano, Spanio, Tacchi, Bean,

Corelli, Bolzoni, Fraschini. Fu un bell’anno il 1965,

arricchito da altri trionfi napoletani: la Partenope

Rugby divenne Campione d'Italia e la Partenope Basket fu

promossa in A. ( Nella foto, Pesaola fu

allenatore azzurro in tutte le tre stagioni di

Fiore)

L’ACCOPPIATA

MAGNIFICA: ALTAFINI E SIVORI

- Una volta tornato tra le “grandi”, con intuito

felicissimo, Fiore acquistò dal Milan Josè Altafini e

dalla Juventus Omar Sivori. Il campione brasiliano era

in rotta con Gipo Viani che lo considerava “coniglio” e

lo aveva quasi venduto alla Juve, quando spuntò Fiore

con una proposta più allettante: 280 milioni. Il

presidente Felice Riva acconsentì, litigando però con

Viani che per protesta lasciò la società rossonera.

Ovviamente gran folla all’aeroporto di Capodichino per

salutare Altafini. Ma furono di più a radunarsi alla

stazione di Mergellina per accogliere Omar Sivori, il

secondo colpo di Fiore, il più applaudito argentino a

quei tempi sui campi italiani, che però era in aperto

contrasto con Heriberto Herrera, allenatore della Juve.

Nel suo rigido “ movimiento” non c’era L’ACCOPPIATA

MAGNIFICA: ALTAFINI E SIVORI

- Una volta tornato tra le “grandi”, con intuito

felicissimo, Fiore acquistò dal Milan Josè Altafini e

dalla Juventus Omar Sivori. Il campione brasiliano era

in rotta con Gipo Viani che lo considerava “coniglio” e

lo aveva quasi venduto alla Juve, quando spuntò Fiore

con una proposta più allettante: 280 milioni. Il

presidente Felice Riva acconsentì, litigando però con

Viani che per protesta lasciò la società rossonera.

Ovviamente gran folla all’aeroporto di Capodichino per

salutare Altafini. Ma furono di più a radunarsi alla

stazione di Mergellina per accogliere Omar Sivori, il

secondo colpo di Fiore, il più applaudito argentino a

quei tempi sui campi italiani, che però era in aperto

contrasto con Heriberto Herrera, allenatore della Juve.

Nel suo rigido “ movimiento” non c’era

posto per le

estrosità di Omar. Erano corse anche parole grosse e

nello “stile Juve” non era ammissibile che un giocatore,

sia pure un artista come Sivori, osasse criticare

l’allenatore. Doveva andar via. Stava per essere

esiliato a Varese, quando Fiore contattò la Juve.

Occorrevano i soldi. E qui intervenne in maniera

meritoria il Comandante Lauro (presidente onorario) che,

grazie ai buoni rapporti d’affari che intercorrevano con

Agnelli, spuntò un accordo per novanta milioni, pagabili

in due anni, ed in cambio commissionò alla Fiat i motori

per due sue navi in allestimento, l’Achille Lauro e

l’Angelina Lauro. "Credo che sia stata la migliore

accoppiata vincente – ricorda Fiore - che ci sia stata

nel mondo del calcio negli ultimi decenni, che portò il

Napoli, il mio Napoli, tra il novero delle grandi

squadre. Stavo trattando, e l'intesa era a buon punto,

l'acquisto di Altafini dal Milan quando seppi – aggiunge

Fiore - da Emoli che Sivori stava per lasciare la

Juventus. C'era però un problema: la Juve era

interessata anche lei ad Altafini e quindi non mi potevo

presentare da Agnelli e chiedere Sivori". Quindi Fiore

decise di correre ad uno stratagemma: "Nell'albergo dove

si facevano le contrattazioni, parlando al telefono con

un mio amico ma fingendo di parlare con Sivori, dicevo a

voce alta che non potevo accettare le sue condizioni: 50

milioni di ingaggio, casa a Posillipo, autista e così

via, ma che potevamo metterci d'accordo. La notizia,

come previsto, fu ascoltata da qualche giornalista che

la riportò sui giornali e la Juve si ritrovò dinanzi al

fatto compiuto. Apprese della trattativa per via

indiretta. Piccole astuzie che facevano parte di un

altro calcio, molto più romantico. Per la sua cessione

pattuii la cifra di cento milioni che poi divennero 90

grazie all'interessamento di Lauro".

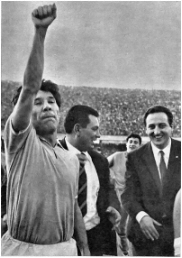

(Nelle foto, uno degli striscioni al San Paolo per

Fiore e Sivori esultante, al fianco di Fiore, dopo

il successo sul Milan per 1-0 con un suo gol) posto per le

estrosità di Omar. Erano corse anche parole grosse e

nello “stile Juve” non era ammissibile che un giocatore,

sia pure un artista come Sivori, osasse criticare

l’allenatore. Doveva andar via. Stava per essere

esiliato a Varese, quando Fiore contattò la Juve.

Occorrevano i soldi. E qui intervenne in maniera

meritoria il Comandante Lauro (presidente onorario) che,

grazie ai buoni rapporti d’affari che intercorrevano con

Agnelli, spuntò un accordo per novanta milioni, pagabili

in due anni, ed in cambio commissionò alla Fiat i motori

per due sue navi in allestimento, l’Achille Lauro e

l’Angelina Lauro. "Credo che sia stata la migliore

accoppiata vincente – ricorda Fiore - che ci sia stata

nel mondo del calcio negli ultimi decenni, che portò il

Napoli, il mio Napoli, tra il novero delle grandi

squadre. Stavo trattando, e l'intesa era a buon punto,

l'acquisto di Altafini dal Milan quando seppi – aggiunge

Fiore - da Emoli che Sivori stava per lasciare la

Juventus. C'era però un problema: la Juve era

interessata anche lei ad Altafini e quindi non mi potevo

presentare da Agnelli e chiedere Sivori". Quindi Fiore

decise di correre ad uno stratagemma: "Nell'albergo dove

si facevano le contrattazioni, parlando al telefono con

un mio amico ma fingendo di parlare con Sivori, dicevo a

voce alta che non potevo accettare le sue condizioni: 50

milioni di ingaggio, casa a Posillipo, autista e così

via, ma che potevamo metterci d'accordo. La notizia,

come previsto, fu ascoltata da qualche giornalista che

la riportò sui giornali e la Juve si ritrovò dinanzi al

fatto compiuto. Apprese della trattativa per via

indiretta. Piccole astuzie che facevano parte di un

altro calcio, molto più romantico. Per la sua cessione

pattuii la cifra di cento milioni che poi divennero 90

grazie all'interessamento di Lauro".

(Nelle foto, uno degli striscioni al San Paolo per

Fiore e Sivori esultante, al fianco di Fiore, dopo

il successo sul Milan per 1-0 con un suo gol)

NAPOLI

TERZO, VICINO ALLO SCUDETTO

- Questi due campioni, insieme all'altro brasiliano Canè,

al giovane Juliano (destinato alla Nazionale) , a

Panzanato, a Bean, a Ronzon, a Bandoni, resero oltre le

loro possibilità. Il Napoli finì terzo con 45 punti, ad

un punto dal Bologna secondo e 5 punti

dall'Internazionale Campione d'Italia , prendendosi lo

sfizio di rovinare la festa del decimo scudetto ai

nerazzurri. Proprio nell'ultima di campionato piegò i

nerazzurri al San Paolo per 3 a 1, con una doppietta di

Altafini. Subito dopo vinse la Coppa delle Alpi ( torneo

italo-elvetico al quale presero parte, tra gli altri,

anche la Juventus, il Catania e la Spal). Un campionato

entusiasmante, con vittorie di prestigio e folla sempre

strabocchevole al San Paolo (ottocento milioni incassati

per abbonamenti) . Soprattutto osannato fu Sivori.

Numeri di classe finissima, avversari derisi, beffati:

Omar divenne per i tifosi una sorta di vendicatore,

l’uomo del riscatto, quello che, per dirla alla

napoletana, “toglieva i paccheri dalla faccia”. Alla

fine del secolo, Sivori ed i tifosi azzurri troveranno

in Maradona, un altro argentino fantasioso, un

degnissimo erede, come uomo delle rivincite. (Nella

foto, Sivori e Altafini) NAPOLI

TERZO, VICINO ALLO SCUDETTO

- Questi due campioni, insieme all'altro brasiliano Canè,

al giovane Juliano (destinato alla Nazionale) , a

Panzanato, a Bean, a Ronzon, a Bandoni, resero oltre le

loro possibilità. Il Napoli finì terzo con 45 punti, ad

un punto dal Bologna secondo e 5 punti

dall'Internazionale Campione d'Italia , prendendosi lo

sfizio di rovinare la festa del decimo scudetto ai

nerazzurri. Proprio nell'ultima di campionato piegò i

nerazzurri al San Paolo per 3 a 1, con una doppietta di

Altafini. Subito dopo vinse la Coppa delle Alpi ( torneo

italo-elvetico al quale presero parte, tra gli altri,

anche la Juventus, il Catania e la Spal). Un campionato

entusiasmante, con vittorie di prestigio e folla sempre

strabocchevole al San Paolo (ottocento milioni incassati

per abbonamenti) . Soprattutto osannato fu Sivori.

Numeri di classe finissima, avversari derisi, beffati:

Omar divenne per i tifosi una sorta di vendicatore,

l’uomo del riscatto, quello che, per dirla alla

napoletana, “toglieva i paccheri dalla faccia”. Alla

fine del secolo, Sivori ed i tifosi azzurri troveranno

in Maradona, un altro argentino fantasioso, un

degnissimo erede, come uomo delle rivincite. (Nella

foto, Sivori e Altafini)

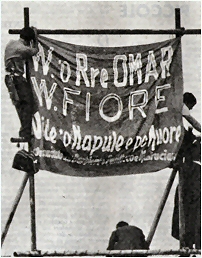

L’INVIDIA

DI LAURO LO COSTRINSE A DIMETTERSI

- Ma nella sua terza stagione (quarto posto) Fiore non

giunse alla fine. Don Roberto, che, a buon ragione,

poteva rivendicare gran parte del merito degli ultimi

successi, attirò su di se’ non poche invidie. Una parte

della dirigenza gli fu ostile e rese più palpabile una

certa precarietà economica della società, nonostante gli

incassi e i 69 mila abbonati. Bisognava stare vicino a

don Roberto, sostenerlo nelle sue modeste disponibilità

economiche. Invece, l'eccessiva popolarità di Fiore

aveva cominciato ad infastidire soprattutto Lauro che,

una volta riuscito a consolidare l'asse con Corcione,

fece di tutto per rendere difficile la vita a Fiore fino

a quando lo costrinse a dimettersi nel dicembre del

1966. Non ci fu la temuta sommossa ( sperata da Fiore)

tra i tifosi e Lauro ne approfittò. Dopo un periodo di

commissariamento dell'avvocato Diamante, i poteri

passarono, così, nelle mani dell'onorevole Gioacchino

Lauro, che non possedeva né le capacità né il carisma

del predecessore. La squadra, sull’abbrivio del lavoro

di Fiore, si classificò al quinto posto con 44 punti, ma

avrebbe potuto fare molto di più. Era un Napoli

splendido, con tre giocatori in Nazionale (Juliano,

Bianchi e Nardin), ma Lauro non lo capì. Più sensibili

della gran massa dei tifosi, rimasti indifferenti al

ritiro di Fiore, furono i calciatori azzurri: quando

seppero del suo addio, salirono a trovarlo a casa, in

Via Scarlatti, al quartiere del Vomero, per un festoso

saluto, che in realtà celava anche una sincera tristezza

ed un chiaro riconoscimento. I calciatori festeggiarono

Fiore, quasi in lacrime, con una medaglia ed una

semplice dedica: "Forza Presidente". (Nella foto,

l'allestimento di uno striscione per Sivori, ma anche

per Fiore, a dispetto di Achille Lauro) L’INVIDIA

DI LAURO LO COSTRINSE A DIMETTERSI

- Ma nella sua terza stagione (quarto posto) Fiore non

giunse alla fine. Don Roberto, che, a buon ragione,

poteva rivendicare gran parte del merito degli ultimi

successi, attirò su di se’ non poche invidie. Una parte

della dirigenza gli fu ostile e rese più palpabile una

certa precarietà economica della società, nonostante gli

incassi e i 69 mila abbonati. Bisognava stare vicino a

don Roberto, sostenerlo nelle sue modeste disponibilità

economiche. Invece, l'eccessiva popolarità di Fiore

aveva cominciato ad infastidire soprattutto Lauro che,

una volta riuscito a consolidare l'asse con Corcione,

fece di tutto per rendere difficile la vita a Fiore fino

a quando lo costrinse a dimettersi nel dicembre del

1966. Non ci fu la temuta sommossa ( sperata da Fiore)

tra i tifosi e Lauro ne approfittò. Dopo un periodo di

commissariamento dell'avvocato Diamante, i poteri

passarono, così, nelle mani dell'onorevole Gioacchino

Lauro, che non possedeva né le capacità né il carisma

del predecessore. La squadra, sull’abbrivio del lavoro

di Fiore, si classificò al quinto posto con 44 punti, ma

avrebbe potuto fare molto di più. Era un Napoli

splendido, con tre giocatori in Nazionale (Juliano,

Bianchi e Nardin), ma Lauro non lo capì. Più sensibili

della gran massa dei tifosi, rimasti indifferenti al

ritiro di Fiore, furono i calciatori azzurri: quando

seppero del suo addio, salirono a trovarlo a casa, in

Via Scarlatti, al quartiere del Vomero, per un festoso

saluto, che in realtà celava anche una sincera tristezza

ed un chiaro riconoscimento. I calciatori festeggiarono

Fiore, quasi in lacrime, con una medaglia ed una

semplice dedica: "Forza Presidente". (Nella foto,

l'allestimento di uno striscione per Sivori, ma anche

per Fiore, a dispetto di Achille Lauro)

STAVA

PRENDENDO PELE’ IN PRESTITO

- Fiore è ricordato tra i tifosi soprattutto per aver

portato a Napoli Sivori ed Altafini, ma lui vorrebbe che

fosse ricordato anche per aver preso Claudio Sala, Bigon,

Bianchi e Panzanato. ”A Lauro – ricorda – proposi anche

l’acquisto di Aroldo, un altro brasiliano che giocò vari

anni in Nazionale, ma lui voleva i giocatori di peso e

poiché Aroldo era molto magro non acconsentì

all’acquisto. Così come gli consigliai Canè, ma lui lo

prese solo perché in fotografia era brutto e nero.

Diceva che faceva paura agli avversari. Ma Fiore non si

fermò a Sivori e Altafini. Pensava a Nils Liedholm per

il settore giovanile, e per rinforzare ancora di più la

squadra, puntava al famoso fantasista granata Gigi

Meroni, il cui acquisto fu ostacolato, praticamente

impedito, da Lauro e dai dirigenti Tardugno e Corcione,

probabilmente invidiosi dei successi di don Roberto, che

aveva anche arruolato 69 mila abbonati. E così l’affare

sfumò. Quello che non tutti sanno – ricorda il vulcanico

Fiore – è che proposi ad un manager brasiliano il

prestito per una sola stagione di Pelè per la faraonica

cifra di cento milioni. Pelè mi spedì anche una

cartolina e sembrava disposto a venire in Italia, per

questo esperimento, ma feci l’errore di accennare il mio

progetto a Sivori. Capii così che Omar non era affatto

entusiasta della mia idea e per evitare fratture nello

spogliatoio mandai a monte l’iniziativa.” Fiore

“presidente tecnico” non fu, quindi, definizione

sbagliata.( Nella foto, il grande Pelè: era entrato

nell'obiettivo di Fiore) STAVA

PRENDENDO PELE’ IN PRESTITO

- Fiore è ricordato tra i tifosi soprattutto per aver

portato a Napoli Sivori ed Altafini, ma lui vorrebbe che

fosse ricordato anche per aver preso Claudio Sala, Bigon,

Bianchi e Panzanato. ”A Lauro – ricorda – proposi anche

l’acquisto di Aroldo, un altro brasiliano che giocò vari

anni in Nazionale, ma lui voleva i giocatori di peso e

poiché Aroldo era molto magro non acconsentì

all’acquisto. Così come gli consigliai Canè, ma lui lo

prese solo perché in fotografia era brutto e nero.

Diceva che faceva paura agli avversari. Ma Fiore non si

fermò a Sivori e Altafini. Pensava a Nils Liedholm per

il settore giovanile, e per rinforzare ancora di più la

squadra, puntava al famoso fantasista granata Gigi

Meroni, il cui acquisto fu ostacolato, praticamente

impedito, da Lauro e dai dirigenti Tardugno e Corcione,

probabilmente invidiosi dei successi di don Roberto, che

aveva anche arruolato 69 mila abbonati. E così l’affare

sfumò. Quello che non tutti sanno – ricorda il vulcanico

Fiore – è che proposi ad un manager brasiliano il

prestito per una sola stagione di Pelè per la faraonica

cifra di cento milioni. Pelè mi spedì anche una

cartolina e sembrava disposto a venire in Italia, per

questo esperimento, ma feci l’errore di accennare il mio

progetto a Sivori. Capii così che Omar non era affatto

entusiasta della mia idea e per evitare fratture nello

spogliatoio mandai a monte l’iniziativa.” Fiore

“presidente tecnico” non fu, quindi, definizione

sbagliata.( Nella foto, il grande Pelè: era entrato

nell'obiettivo di Fiore)

LA

BEFFA DELL’INGEGNERE

- Don Roberto stava

mettendo di nuovo le mani sul Napoli nel 1969, quando si

impegnò con altri dirigenti ad acquistare le azioni

della vedova del compianto Corcione per contrastare la

posizione dominante di Lauro, ma fu preceduto dallo

scatto di Ferlaino che, fatte le scale quattro a

quattro, (mentre Fiore aspettava l’ascensore che doveva

portarlo al settimo piano) riuscì ad infilarsi

nell’uscio un attimo prima che si chiudesse, offrendo

alla signora Corcione più del doppio (80 milioni) del

valore nominale (36 milioni) delle azioni del defunto

marito. Fiore, comunque, era convinto che Ferlaino

avesse agito per nome suo e del gruppo che aspirava ai

vertici, ma Corrado precisò subito dopo il blitz in Via

Manzoni: “ Le azioni le ho comprate io e sono mie!”

Vistosi ancora sconfitto, stretto nella morsa

Lauro-Ferlaino , Fiore dopo pochi giorni preferì vendere

all’usurpatore Ferlaino anche il suo 21% per

l’allettante somma di 183 milioni, oltre sette volte il

valore nominale che era di 25 milioni e 200 mila lire.

Comunque, fu un buon affare economico per don Roberto.

Così Ferlaino si impossessò della presidenza. ( Nella

foto, Corcione tra Fiore e Sivori, suo grande amico) LA

BEFFA DELL’INGEGNERE

- Don Roberto stava

mettendo di nuovo le mani sul Napoli nel 1969, quando si

impegnò con altri dirigenti ad acquistare le azioni

della vedova del compianto Corcione per contrastare la

posizione dominante di Lauro, ma fu preceduto dallo

scatto di Ferlaino che, fatte le scale quattro a

quattro, (mentre Fiore aspettava l’ascensore che doveva

portarlo al settimo piano) riuscì ad infilarsi

nell’uscio un attimo prima che si chiudesse, offrendo

alla signora Corcione più del doppio (80 milioni) del

valore nominale (36 milioni) delle azioni del defunto

marito. Fiore, comunque, era convinto che Ferlaino

avesse agito per nome suo e del gruppo che aspirava ai

vertici, ma Corrado precisò subito dopo il blitz in Via

Manzoni: “ Le azioni le ho comprate io e sono mie!”

Vistosi ancora sconfitto, stretto nella morsa

Lauro-Ferlaino , Fiore dopo pochi giorni preferì vendere

all’usurpatore Ferlaino anche il suo 21% per

l’allettante somma di 183 milioni, oltre sette volte il

valore nominale che era di 25 milioni e 200 mila lire.

Comunque, fu un buon affare economico per don Roberto.

Così Ferlaino si impossessò della presidenza. ( Nella

foto, Corcione tra Fiore e Sivori, suo grande amico)

LA

SUA VERSIONE SULLA SCALATA DI FERLAINO

- Fiore, comunque, su questo notissimo episodio della

doppia scalata dell’ingegnere, nel palazzo di Corcione

in Via Manzoni e poi nel Calcio Napoli, con il suo

spirito bizzarro, dà una versione diversa, molto

napoletana, tutta scaramantica, che va riportata: “ Da

anni circola questo racconto diventato quasi una

leggenda. Quella volta non ci fu stratagemma. La verità

è che io sono una persona molto superstiziosa e avevo

notato che tutti i presidenti che mi avevano preceduto

morivano o fallivano. Ricordate Ascarelli, Musollino? I

più noti. Dopo anni che facevo il presidente della

società ero molto stanco e dissi al Comandante che

volevo fare solo l’amministratore delegato. Proposi

allora di fare eleggere presidente suo figlio Gioacchino

che morì quattro mesi dopo, a quasi cinquant’anni. Dopo

di lui fu nominato presidente Corcione che morì dopo sei

mesi per un tumore. E fu allora che dissi alla vedova

Corcione: “Il presidente facciamolo fare a Ferlaino” Ma

dietro questa mia decisione, lo assicuro, non c’era

neanche un pizzico di cattiveria.” Come si fa a

credergli, conoscendo i fatti veri di quel periodo?

(Nella foto, il Comandante Lauro tra il figlio

Gioacchino ed Andrea Torino, dirigente e grande amico di

Lauro) LA

SUA VERSIONE SULLA SCALATA DI FERLAINO

- Fiore, comunque, su questo notissimo episodio della

doppia scalata dell’ingegnere, nel palazzo di Corcione

in Via Manzoni e poi nel Calcio Napoli, con il suo

spirito bizzarro, dà una versione diversa, molto

napoletana, tutta scaramantica, che va riportata: “ Da

anni circola questo racconto diventato quasi una

leggenda. Quella volta non ci fu stratagemma. La verità

è che io sono una persona molto superstiziosa e avevo

notato che tutti i presidenti che mi avevano preceduto

morivano o fallivano. Ricordate Ascarelli, Musollino? I

più noti. Dopo anni che facevo il presidente della

società ero molto stanco e dissi al Comandante che

volevo fare solo l’amministratore delegato. Proposi

allora di fare eleggere presidente suo figlio Gioacchino

che morì quattro mesi dopo, a quasi cinquant’anni. Dopo

di lui fu nominato presidente Corcione che morì dopo sei

mesi per un tumore. E fu allora che dissi alla vedova

Corcione: “Il presidente facciamolo fare a Ferlaino” Ma

dietro questa mia decisione, lo assicuro, non c’era

neanche un pizzico di cattiveria.” Come si fa a

credergli, conoscendo i fatti veri di quel periodo?

(Nella foto, il Comandante Lauro tra il figlio

Gioacchino ed Andrea Torino, dirigente e grande amico di

Lauro)

DE LAURENTIIS CAVALLO DI TROIA?

- Uomo dalla vista lunga, l’ultima volta che Roberto

Fiore si mise in luce fu quando sponsorizzò l’ingresso

di Aurelio De Laurentiis nel Napoli di Ferlaino.

L’ingegnere cercava con discrezione acquirenti e Fiore

gli portò su un piatto d’argento l’offerta del

produttore cinematografico. Il 5 luglio del 1999, De

Laurentiis, al fianco di Fiore, presentò la sua

proposta di acquisto. In pratica, non intendendo trattare

con Ferlaino, De Laurentiis voleva che Ferlaino mettesse

il titolo a disposizione della Federcalcio e poi lui, a

sua volta, lo avrebbe acquistato dalla FIGC per 50

miliardi. Per questa operazione De Laurentiis aveva

costituito la Società " Auro Calcio 2000" e si era

garantito una copertura bancaria per 100 miliardi,

quindi anche i soldi per una buona campagna acquisti. Ma la

conferenza di De Laurentiis, organizzata al Circolo della Stampa,

con le relative proposte (e molte freddezze), non ebbe un

seguito. Ferlaino non esaminò nemmeno il progetto.

Non ci fu replica da parte del presidente azzurro. Ai più (e a Ferlaino

soprattutto) era sembrato che De Laurentiis, “sprovveduto” sul

piano calcistico, fosse il “cavallo di Troia” per far

rientrare sottilmente Fiore nella Società. O forse più

semplicemente l'offerta non era sembrata degna

d'attenzione all'ingegnere. Ferlaino nell'aprile

dell'anno successivo vendette il 50% della Società a